Coucou les p'tits loups ! (Ouais j'aime bien cette expression ^^)

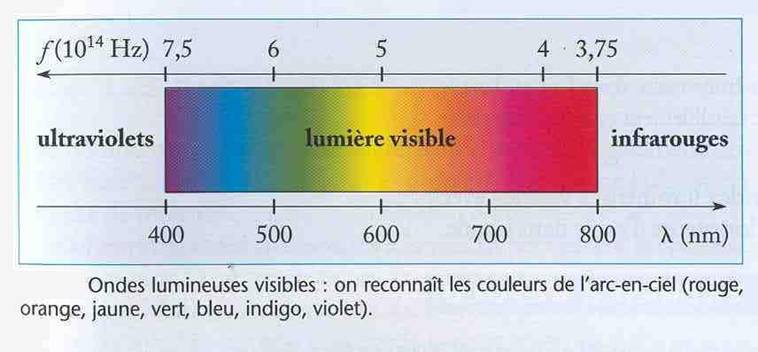

Alors, nous sommes à l'épisode 2 de notre saga sur l'exploration spatiale de nos jours. La dernière fois, nous sommes partis du tableau suivant :

Aujourd'hui nous allons nous intéresser aux survols des planètes par une sonde spatiale !

Episode 2 : Survols planétaires

Comme vous pouvez le constater sur le diagramme, toutes les planètes (et la Lune) ont été survolées par des sondes spatiales.

A l'origine de l'histoire des sondes spatiales, les sondes étaient surtout construites pour effectuer des survols. De nos jours, les survols ne sont plus effectués que dans le cadre de "bonus" sur des trajectoires d'assistance gravitationnelle (cf article futur), ou encore pour des objets lointains du système solaire (cf article futur aussi =P).

Mercure a été survolé pour la première fois par la sonde Mariner 10 en 1974 (qui la survolera encore deux fois en 74 et en 75), puis une deuxième fois par Messenger en 2008 (qui la re-survolera en 2008, puis en 2009, avant de se satelliser autour en 2011).

Grâce à Mariner 10, nous avons découvert que Mercure possède un champ magnétique (ce qui était impensable selon les astrophysiciens auparavant) qui serait produit par Mercure elle-même, et une faible atmosphère. Mariner 10 a également fait une bonne série de photos de la surface sur un hémisphère. Le deuxième hémisphère a été cartographié par Messenger, ce qui a permis une bonne couverture photo de la surface.

|

| Surface de Mercure vue par Mariner 10, en fausses couleurs. En bleu : présence de Titane. En orange : matériaux anciens provenant de la croûte. En bas à droite : le cratère Kuiper. |

|

| Première photo à haute résolution de Mercure par Messenger. |

|

| Mariner 2 (vue d'artiste). |

|

| Luna 1. |

|

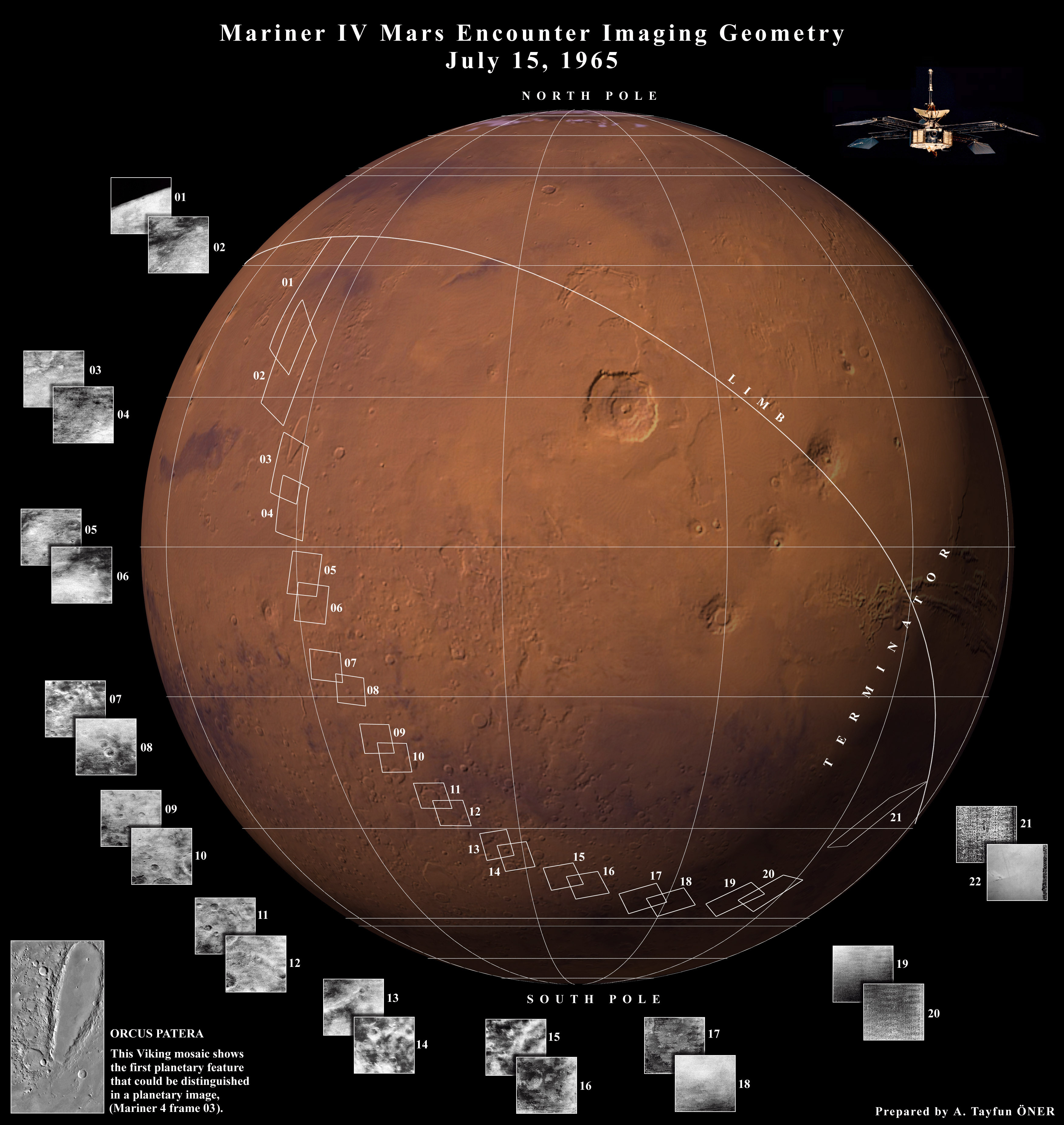

| Images fournies par Mariner 4. |

|

| Les satellites galiléens de Jupiter, vus par Pioneer 10. |

|

| Approche de Jupiter par Galileo |

Saturne est pas mal non plus : Pioneer 11 (1979), Voyager 1 (1980) et 2 (1981) et enfin (et surtout) Cassini (2004) !

Pioneer 11, c'est la découverte de plusieurs satellites, d'un autre anneau, et la mesure d'une température trop froide sur Titan (plus gros satellite de Saturne, 2e plus gros satellite du système solaire) pour la vie.

|

| Saturne, vue par Pioneer 11 |

Voyager 1 nous a confirmé que Titan avait une atmosphère épaisse et opaque, avec des traces d'hydrocarbures.

|

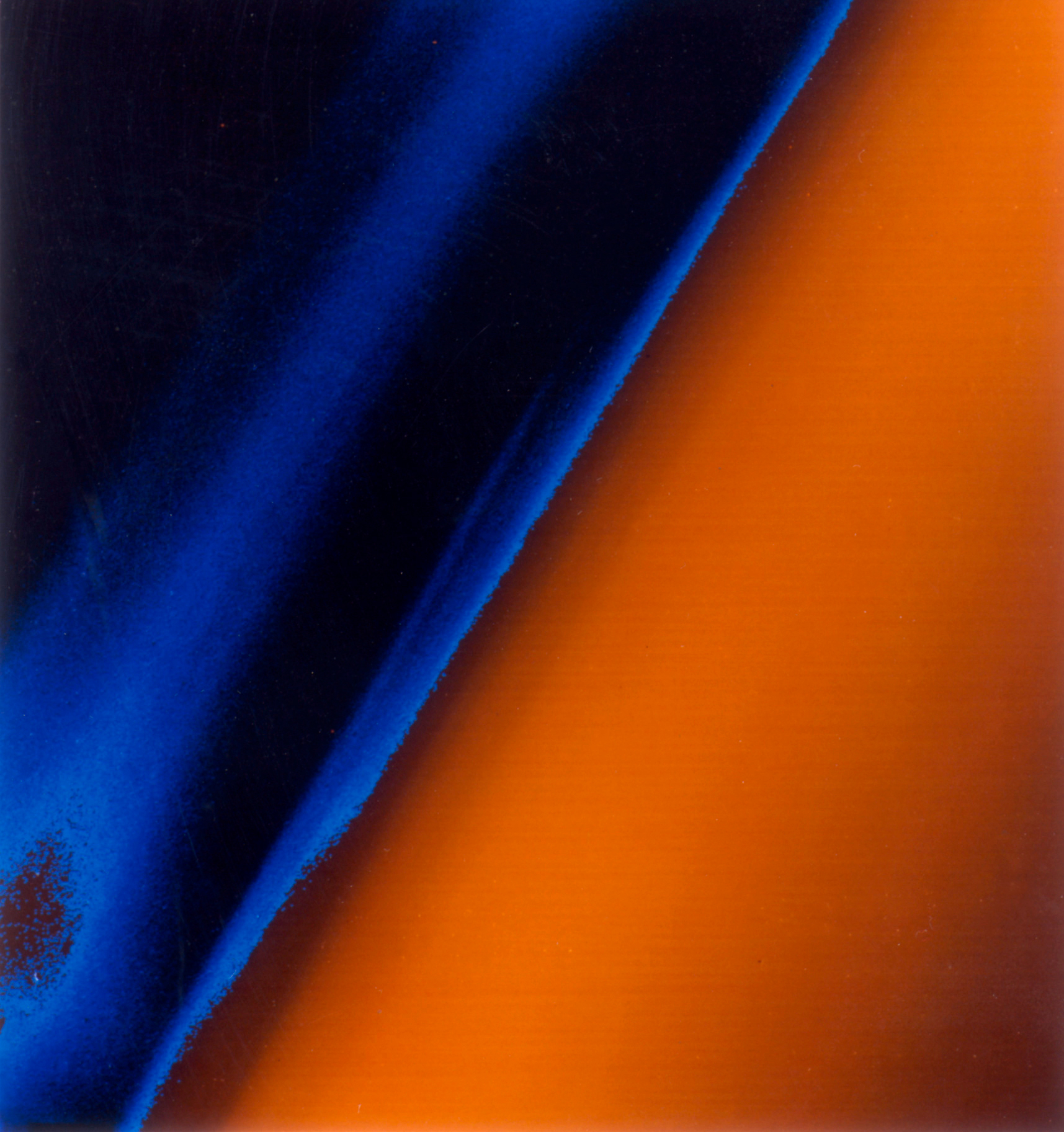

| Atmosphère de Titan en fausses couleurs, vue par Voyager 1 |

Voyager 2 quant à elle nous a permis de mesurer températures et pressions dans l'atmosphère de Saturne.

Enfin, pour Cassini, la liste des avancées scientifiques serait longue. La mission dure depuis maintenant 10 ans environ et nous a permis entre autre de découvrir les sillons à la surface glacée d'Encelade et d'étudier ses geysers.

En ce qui concerne Uranus, nous n'avons effectué qu'un seul survol par la sonde Voyager 2. Celui-ci nous a permis de faire des images en rapproché, de découvrir plusieurs satellites de plus que ceux connus plus tôt, et d'étudier Miranda notamment, le plus proche satellite d'Uranus. Voyager 2 a mis en évidence une structure particulière sur cette lune, avec des canyons profonds et des structures en gradins.

| Miranda, satellite d'Uranus |

Voyager 2 a ensuite continué son périple jusqu'à Neptune, et c'est également la seule sonde à l'avoir survolé. Néanmoins ce survol a permis de découvrir que la dernière planète du système solaire possède des anneaux, faits de particules trop fines pour être observées depuis la Terre.

|

| Les anneaux de Neptune |

Il a aussi permis d'étudier quelques peu la dynamique atmosphérique, notamment via l'observation d'une Grande Tache sombre.

|

| Grande Tache Sombre de Neptune |

Enfin, le survol a permis d'étudier également Triton, le principal satellite de Neptune, et d'y mesurer une température de 38K (-235°C), température la plus froide jamais mesurée à la surface d'un objet du système solaire !

Voilà pour les survols les cocos, et désolé pour le temps que m'a pris la rédaction de cet article ... Cette phase d'exploration spatiale est la dernière qui a été finalisée pour toutes les planètes du système solaire, c'est à noter. Ainsi, pour les futurs articles, nous ne parlerons plus d'Uranus et Neptune par exemple (et ouais,désolé pour leurs fans ...).

La prochaine fois :

L'exploration spatiale, épisode 3 :

les sondes en orbite

.png)